News Center

1965年,毛主席提出“把医疗卫生工作的重点放到农村去”,在一穷二白基础上构建起以“赤脚医生”为标志的农村三级医疗卫生服务网络,为当时占中国人口绝大多数的农村居民提供了较好的公共卫生服务和基本医疗服务,时至今日仍被不少学者津津乐道。

新时代,习主席提出“没有全民健康,就没有全民小康”,将基层医疗的建设提速,坚持用中国式办法解决医药卫生体制改革这个世界性难题,在较短时间内建立起世界上规模最大的基本医疗保障网,着力解决人民群众看病难、看病贵,基本医疗卫生资源均衡配置等问题,不断推进全面建成小康社会进程。

过去的几十年里,基层医疗一直都是我国医疗卫生体系建设的重点。

伴随人口老龄化、城镇化进程推进、慢病群体增加,居民的健康意识明显提升,对医疗品质的要求日益增高。而目前基层医疗的诊疗水平、设备设施落后远不能满足患者对于健康的需求,导致基层医疗机构门可罗雀,大量的基层患者习惯集中在大医院就诊,大医院拥挤不堪、疲于奔命。

基层医疗的痛楚究其根本是医疗资源的分布不均、基层医疗资源薄弱、诊疗水平不高、老百姓对基层医疗信任度低下等。

我国有47%的人口都在基层,这是一个巨大体量。而目前基层的医疗机构情况是,县级医院1.5万个,乡镇卫生院3.6万个,村卫生室62.2万个,社区卫生服务中心9352个,社区卫生服务站2.6万个,医务人员397.8万人。

这意味着,基层的6亿人口,仅有不到四百万医务人员,形势不容乐观。要保证如此庞大群体的健康,对基层医疗的建设提出了要求。

政策加码下,基层医疗还需要哪些力量的注入?

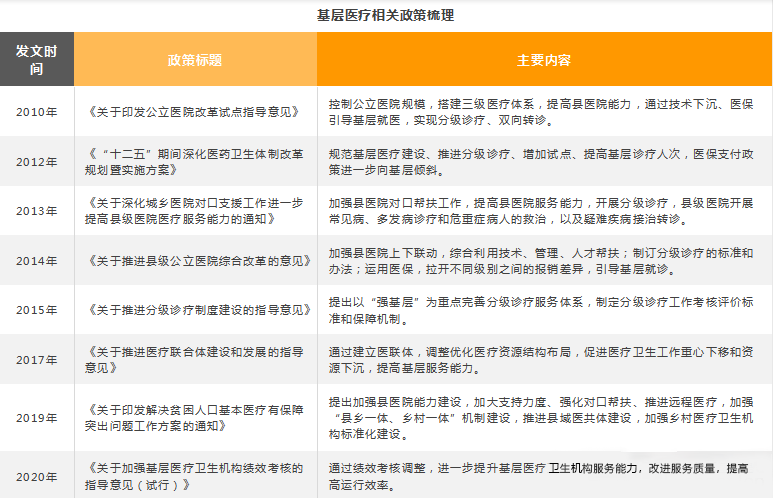

基层医疗卫生服务是医疗卫生服务网络的网底。2009年新一轮医改以来,我国出台了一系列政策强化基层医疗卫生服务的作用,政府对基层医疗卫生机构的投入增加了10倍。

中国工程院院士胡盛寿指出,我国正经历“重大慢性病+新发传染病”的疾病谱转变、“老龄化+城镇化”的社会发展和“大数据+互联网”的技术革新,强化基层医疗卫生服务既是历史的需要也是战略的机遇。

“强基层”是落实新医改举措的长期而复杂的系统工程。除了国家政策的加码,基层医疗的发展建设还可以依靠什么推动?

9月16日,以“破局 重构 链接:共建数字化基层医疗新未来”为主题的第二届“基层医疗