News Center

我们调研超过30家医疗AI影像企业,2020年的产业发展方向在这里

来源:

|

作者:转载

|

发布时间: 2020-01-11

|

1856 次浏览

|

分享到:

假设2020年医疗人工智能打开了商业化道路,那么企业与企业之间抢夺市场的核心仍然是产品。

AI的“预警”功能,而非“诊断”功能。AI自主诊断的产品,仅有IDx旗下的IDx-DR通过FDA认证。

专注于放疗的企业又异于上述情况。百洋科技、连心医疗、大图医疗等旗下用于辅助放疗的智能产品均已获得NMPA发放的III类器械证书,但这些产品对于“智能”的定义并不明确。若后续需要依靠深度学习协助手术规划,自动生成相应报告,则仍需为“AI功能”通过III类器械审批。

隐藏于合作中的机会

总的来说,2019年对于人工智能而言不算友好,政策推动较少,资本注入困难,社会认知恢复平静,好在联邦学习、深度学习自动化、通用表征学习等算法的革新,从技术方面推动着AI应用继续深入。

未来影像AI前景如何,除了继续按照现有模式跃入医院,动脉网找到了两种可能的形式。

趋势一:合作影像设备厂商

相比于AI赛道企业数量的停滞,平台类的产品在今年多了起来。从今年的RSNA展会上我们可以发现,除了GPS以外,影像数据处理大厂Terarecon展出了envoyAI平台,临床语音大厂Nuance、曾经的胶片巨头Fujifilm也纷纷发布了自己的AI平台……

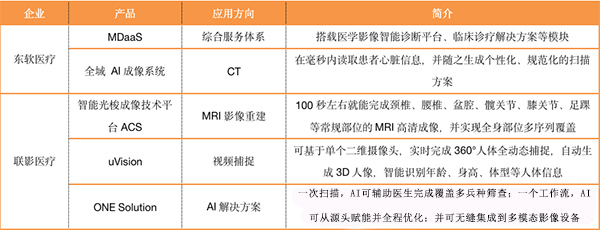

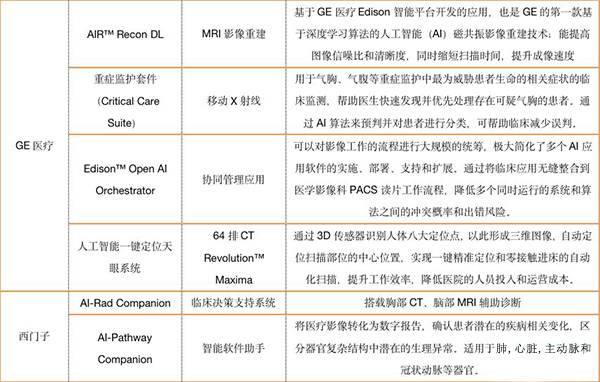

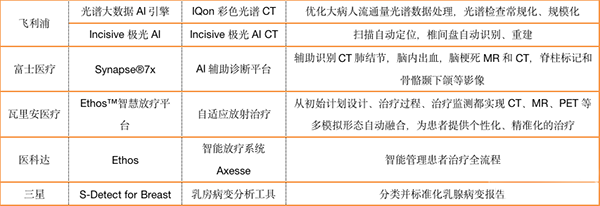

这些平台往往集成了影像器械设备自行开发的人工智能,动脉网对现有各家企业的AI开发情况进行了统计,其内容如下。

从图表中可以看出,大多数影像设备类企业都没有专注于特定病种开发人工智能,而GPS均在中国构建了自己的人工智能生态。

联影医疗、瓦利安医疗是其中的例外,联影医疗旗下的联影智能承担了开发全栈全流程人工智能应用的任务;瓦利安则潜心独自打造全流程、多模态、个性化、精准化的自适应放射治疗。

如果“AI辅助诊疗”不是伪命题,那么器械厂商为AI创业公司留足了发展的空间。如果AI创业公司能以尽可能低的成本开放尽可能高质量的人工智能产品,那么设备厂商、医院都有可能成为他们的支付方。

趋势二. 通过疾病管理合作药企

进博会上,诺华制药与腾讯公司发布了全国首个针对心衰疾病的人工智能疾病管理平台,腾讯的人工智能技术由此与药企搭上了桥。

对于诺华而言,腾讯导诊平台产生的数据拥有很大的价值,通过对这些数据的整体,诺华能够精准了解到中国居民的患病情况趋势。

人工智能企业同样能够打造类似的平台。很多影像类企业正为医院提供云PACS服务,并借此建立平台,甚至切入随访环节,帮助患者进行疾病管理。通过这样的流程,他们同样能够获取趋势性数据。