News Center

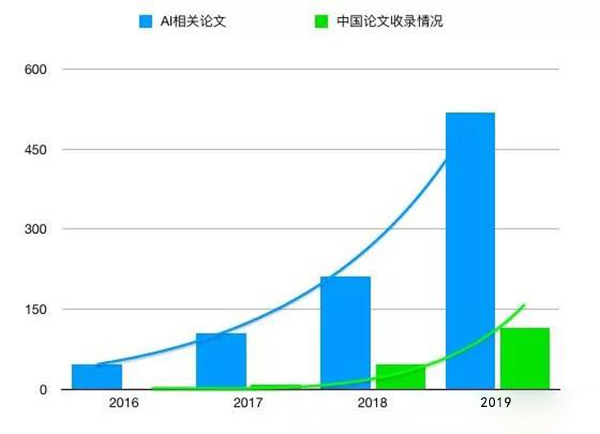

虽然没有确切的数字,但我们可以用几个较大的数据来看出企业在论文方面的贡献:2018年MICCAI企业论文收录为20余篇,2019年为40余篇;2018年RSNA中国论文收录408篇,2019年为453篇。许多企业在特定学术会议下的论文收录情况均非同凡响,MICCAI收录论文腾讯8篇;联影智能7篇;视见科技6篇;深睿医疗5篇;图玛深维、Airdoc三篇……RSNA收录论文推想科技17篇……其中多篇为临床验证研究论文。

RSNA整体论文收录情况

什么样的水养出什么样的鱼

时至今日,先设计产品,再寻找需求场景的研发逻辑已经行不通。但是,场景本身的属性决定了AI产品的发展前景。所以,场景的选择决定了AI产品的起点。

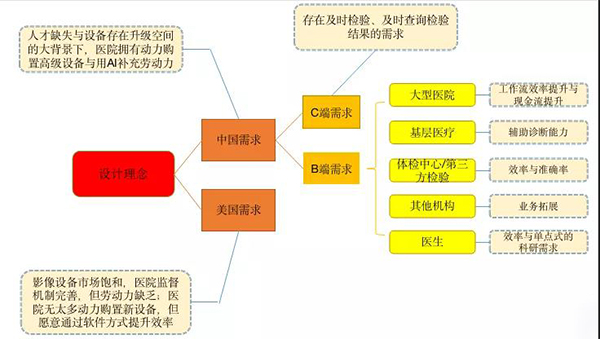

经动脉网整理,人工智能产品需求可分解为下图。

从需求端分析影像类AI产品设计逻辑

先看宏观层面。同美国作为对比,我们可以发现,美国影像设备市场趋于饱和,医院管理监督机制完善,医生面临的是日益增长的患者数量与个性化诊疗需求。出于效率提升考虑,医院没有太多动力购置新设备,但愿意通过植入软件方式对设备进行升级。

RSNA的展会上一定程度上展示了这一特质,东道主GE在推出新款设备的同时,展示了大量优化影像科工作流的解决方案。而出于对美国人口区域分布的考虑,联影展出了PET/CT医疗车,这些定制化的需求可能为厂商们开启新的市场。

国内的形式则大不相同。整体上看,国内医疗资源缺口较大,影像设备升级存在较大空间,且能直观反应医院的综合实力,医院拥有动力购置影像设备与用AI补充医师人力的欠缺。相比之下,国内的人工智能产品更聚集于辅助诊断领域。

进一步看,国内不同机构主体对应的需求各不相同。大型医院希望AI能够提升影像科的整体运行效率,从而缩短患者住院时间;基层医院希望能够增强医生的诊疗能力,将患者留在基层;体检中心/第三方检验中心更看重人工智能带来了效率、准确率以及AI带来的项目增值;新兴的眼科中心、医美中心希望通过AI拓展业务范围,为已有服务增值;医生则希望AI能提高工作效率,并希望企业给予自己科研上支持。

那么,在如此多的场景之中,哪类产品能在现在这个时间点最快匹配医生的需求呢?动脉网在采访中了解到,大型医院、基层医疗与体检中心/第三方检验中心最有可能在最短的时间内落地特定种类的AI产品。