News Center

毋庸置疑,互联网医院在2020年获得了突飞猛进的发展。

截至2020年10月,全国已有近900家互联网医院,而2019年同期的数据为269家。在疫情催化下,互联网医院建设速度空前,公立医院大量进场。公立医院在医疗服务体系中占主导地位,公立互联网医院也成为不容小觑的力量。

卫生服务市场是不完全竞争市场,需要政府作用和市场机制作用相结合。在互联网医疗领域,公立互联网医院的政府作用更突出,而企业主导的互联网医院则是市场机制发挥更多作用。因此,虽然二者都能直接对大众提供医疗健康服务,但发展逻辑有较大差异。

基于上述考虑,动脉网在2020年度盘点中将二者加以区分,并从不同角度去观察这一年的变化。

本篇重在聚焦公立互联网医院,其发展过程主要显现出这些特点:

1、政策连续性加强、落地周期缩短

2、参与角色向上至顶级医院、向下至基层

3、互联网医院带来途径、质量和成本变化

4、服务量、服务内容等将产生三大趋势

政策是公立互联网医院快速发展的直接因素。2020年,互联网医院领域总共出台56条政策,连续性强、落地周期短。

整体基调:壮大新业态新模式

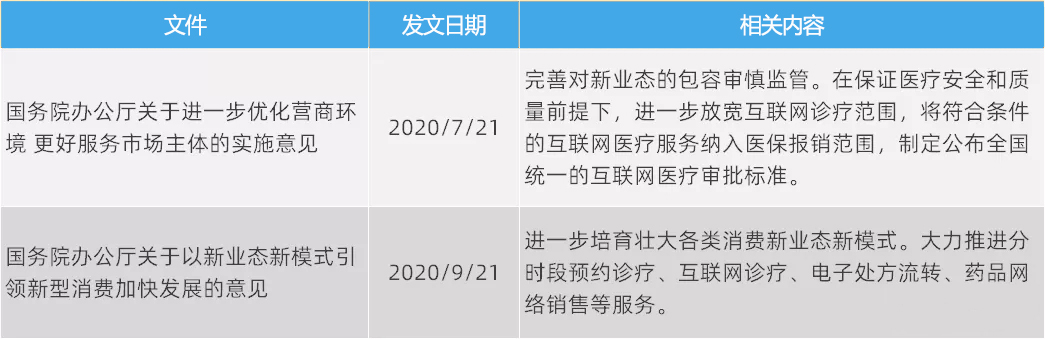

国务院办公厅文件中与互联网医院相关的内容

来源:国务院政策文件库

2020年,国务院办公厅两次发文提到互联网诊疗,并将其界定为消费新业态;要求进一步放宽互联网诊疗范围,大力推进新业态,完善对新业态的包容审慎和监管。结合两次文件的整体内容看,新业态的定义意味着互联网医院不仅仅是一项便民服务。相比起2018年的定调政策,两个文件更加肯定了互联网诊疗服务在经济运行中的作用,具有更强的产业发展意义。

连续推动:三个阶段依次递进

国家卫健委和国家医保局围绕疫情防控需求,出台了大量促进互联网医院落地的政策,可分为三个阶段来看:

2-3月,在疫情防控的紧急状态下,国家卫健委两次发文,鼓励互联网医院、互联网诊疗服务,以降低线下就诊交叉感染风险。国家医保局将符合条件的“互联网+”医疗服务费用纳入医保支付范围,鼓励定点医药机构提供“不见面”购药服务。

5-6月起,疫情进入平稳状态后,国家卫健委发文要求总结疫情期间的有益经验,推动互联网诊疗与互联网医院发展,支撑常态化疫情防控工作。